BI(ビヘイビア・アイデンティティ)の本質とは何か

ブランディング

明確な定義がないビヘイビア(行動)のアイデンティティ

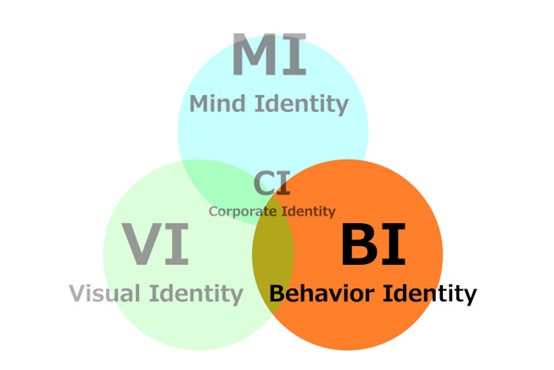

CI(コーポレート・アイデンティティ)やブランド・アイデンティティ戦略において、VI(ビジュアル・アイデンティティ)MI(マインド・アイデンティティ)は比較的わかりやすい概念です。視覚に訴えるVI、理念や精神的バックボーンであるMIは、具体的にそれがどういうものなのか、イメージしやすいからでしょう。

しかしBI(ビヘイビア・アイデンティティ)=態度や行動のアイデンティティとなると、少し理解が難しくなります。1980年代に日本企業の間でブームが巻き起こったCI活動でも、理念要素を抽出・体系化するプロセスやシンボルマーク開発、VIS(ビジュアル・アイデンティフィケーション・システム)の開発は盛んに行われましたが、企業構成員の態度や行動のアイデンティティを確立、定着させるノウハウはほとんど見られませんでした。しいて言えば成文化された企業理念を唱和する、ブランドブックをテキストに自分たちの業務と関連付けたワークショップを開催するなどの取り組みが、わずかな事例だったと言える程度です。

そのためか、BIについてはいまだ諸説が混在しはっきりとした定義がなされていません。例えば、MIをより具体的な文章で表現した行動基準や行動規範、クレドと呼ばれるものがBIだ、という考え方があります。また、よりビジネスに即した営業戦略や販売促進、広報広告をBIの領域として説明する人もいます。あるいはアイデンティティを「統一」という概念でくくり、VI=視覚の統一、MI=思想の統一、BI=行動の統一であると定義する説も存在します。 何をもってBIと考えるのか。そこが判然としない限り、アイデンティティの要素として意識的に確立することは不可能です。

ビヘイビアアイデンティティに関する事例

「Googleが掲げる10の事実」という有名なリストがあります。Googleが会社を設立して何年かのちに、そこで働く人々のガイドラインとして掲げられたものです。以下に引用してみましょう。

1. ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

2. 1 つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。

3. 遅いより速いほうがいい。

4. ウェブ上の民主主義は機能する。

5. 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。

6. 悪事を働かなくてもお金は稼げる。

7. 世の中にはまだまだ情報があふれている。

8. 情報のニーズはすべての国境を越える。

9. スーツがなくても真剣に仕事はできる。

10. 「すばらしい」では足りない。

引用元:Google について - (about.google)

皆さんはこの10項目を読んで、どのように感じられるでしょうか。ここには、強制や統一的なルールは存在しません。同じような内容だとしても、Googleは「顧客第一主義」であるとか「スピーディに動け」「法令を遵守せよ」「常に研鑽せよ」とは言わないのです。ただ、〇〇はこうだ、という事実の記述があるのみです。

Googleの従業員はこれら10の事実に示唆されて、状況にどう対処すればいいのかを自分の頭で考え、判断し行動します。ですから、同じような場面に遭遇してもA氏がとる行動と、別のB氏の行動は違うかもしれません。しかしそれは「Googleが掲げる10の事実」に照らした態度だ、という点では同じなのです。

Googleは、MIに相当するビジョンやミッションのステートメントを別に定めています。では「Googleが掲げる10の事実」はBIなのでしょうか。そうではない、と考えるべきでしょう。これらはあくまで従業員の前に提示された事実であり、Googleらしい態度・行動をこの事実と照らし合わせて遂行する、まさにそのプロセスがBIの現出です。すなわち、その企業やブランドにふさわしいパーソナリティとしての、コミュニケーション・スタイルを持つということがBI、態度・行動のアイデンティティなのです。

ビヘイビアアイデンティティをどう確立するのか

「Googleが掲げる10の事実」ほど個性的でなくとも、成文化された行動規範や行動基準を持つ企業は多いものです。しかしそれ自体はMIの一部であって、そこに書かれたような態度や行動が実際の現場で、活きた人間によって展開されたときにはじめて、BIは成立するのです。その意味ではBIに定型はなく、共感や解釈に裏付けられた、関係社会に対する個別の対応から浮かび上がるものだと言ってよいでしょう。

これを意識的に確立するのは、並大抵のことではありません。パワハラやブラック企業でない限り、その主導権は働く人々個々に委ねられるからです。そこでBIの形成を促す条件を考えてみましょう。

BIの本質を理解できる従業員の資質

・能動的に動くことを阻害しない労働環境、個性と協調性が並立する職場

・参照できる身近で具体的な事例の蓄積と共有

・態度や行動を体現するブランドの伝道者(エバンジェリスト)の存在

・シミュレーションやワークショップなどによるトレーニング・プログラム

これらの条件が揃うことで、従業員が主体的に考え、行動する環境が整います。もうひとつ、ここに「企業文化」という要素が深くコミットします。

アメリカのパタゴニア社には「社員をサーフィンに行かせよう」という企業文化があります。自由な雰囲気の中で社員一人ひとりが責任を果たすパタゴニアの企業文化は、公正で環境に負荷をかけない商品を取り扱う同社のBIを形成する、大きな要素となっています。

分かったようで分からない、企業文化って何だろう?(rhcnet.com)

Googleやパタゴニアのケースはあくまで一例です。BIの確立は、まさに企業それぞれがハンドメイドで模索する中から生まれてくるものと言えるでしょう。

ライタープロフィール

神澤 肇(カンザワ ハジメ)

リボンハーツクリエイティブ株式会社 代表取締役社長

創業40年以上の制作会社リボンハーツクリエイティブ(RHC)代表。

企業にコンテンツマーケティングを提供し始めて約15年。

数十社の大手企業オウンドメディアの企画・制作・運用を担当。

WEBを使用した企業ブランディングのプロフェッショナル。

映像業界出身で、WEB、紙媒体とクロスメディアでの施策を得意とする。

趣味はカメラとテニス、美術館巡り、JAZZ好き。