会社の「二階建て構造」で読み解く!ステークホルダー資本主義 細田悦弘の企業ブランディング 〈第22回〉

ブランディング

会社とはいったい誰のものなのか、誰のためにあるのか…。ここに、ステークホルダー資本主義が腹落ちする着眼点があります。「会社の二階建て構造」にスポットを当て、株主目線とステークホルダー資本主義を高次に整合させてみましょう。

株主第一なのか、ステークホルダー重視なのか

「会社とは、いったい誰のものなのか?」という問いには、従業員という声もあるものの、株主という答えが一般的です。そして、「会社は、誰のためにあるのか?」の方は、株主とはいうものの、『社会(ステークホルダー)』という考え方が多くあります。こうした議論は従来からありますが、昨今では、株主資本主義からステークホルダー資本主義への潮流が世界中の企業に波及しています。

ステークホルダー資本主義とは、企業に関わるすべてのステークホルダー(関わる人々)との関係を重視し、企業活動を通してこれらステークホルダーに良い影響を与えることをめざす中長期的な企業経営のあり方をいいます。

一方、株主資本主義とは、企業経営は株主利益を最大化するべきと位置づけられます。1970年、自由主義経済学の指導者だったミルトン・フリードマンが発した「ビジネスの社会的責任とは、株主のために利潤を増大させること」という言葉が象徴とされます。ゆえに、短期的な利益を出すために従業員や取引先、環境、地域社会等に負荷をかけるケースも見受けられました。

したがって、これまでの株主第一から、「ステークホルダー重視の経営」への気運が高まってきました。ただし、まだまだ「あちらを立てればこちらが立たず」といったせめぎ合いが頻発し、だいぶモヤモヤ感があるようです。

そこで本稿では、そもそも「会社とはいったい誰のものなのか」という源流からひも解きつつ、この一見トレードオフの2つの考え方をトレードオンへと高次に整合させてみましょう。

「モノ」としての会社、「ヒト」としての会社

法律の世界では、生身の人間のことを「自然人」といい、法律上の権利・義務の主体とされています。ところが、社会活動は自然人だけではなく、会社も法人格が付与された「法人」として営むことができます。「法人」という概念は歴史的に古く、本来は「モノ」なのですが、法律的には「ヒト」として扱うということです。この仕組みがないと、すべての取引を個人が結ぶことになり、担当者が亡くなるたびに契約をし直すことになり、大変な手間がかかります。法人の仕組みが作られた目的は、外部との契約関係を簡素化したり、安定化させることにあります。会社とはモノですが、ヒトでもあるのです。

会社の二階建て構造

それでは、国際基督教大学特別招聘教授・岩井克人氏の卓越した理論に基づき、「会社の二階建て構造」を解き明かします。この着眼点が、「株主第一か、ステークホルダー重視か」のモヤモヤをスッキリさせるのに役立ちます。

法人とは、本来は『ヒト』ではないけれども、法律上ヒトとして扱われる『モノ』であるとされます。会社というのは、実はモノであるのに、ヒトでもあるという二面性を持っています。会社をヒトとして扱うということは、モノを所有できる主体として会社を扱うという意味です。

岩井氏の理論によれば、会社は株主を所有者とする「モノ」であり、会社資産の所有者としての「ヒト」としての二重の所有関係によって構成されています。会社は株主のモノであっても、会社の資産などは株主のモノではありません。ヒト(法人)としての法人が所有しているというわけです。そして、ヒトであれば、司法の世界において、ヒトとして訴える(原告)こともできるし、訴えられる(被告)こともあるというわけです。

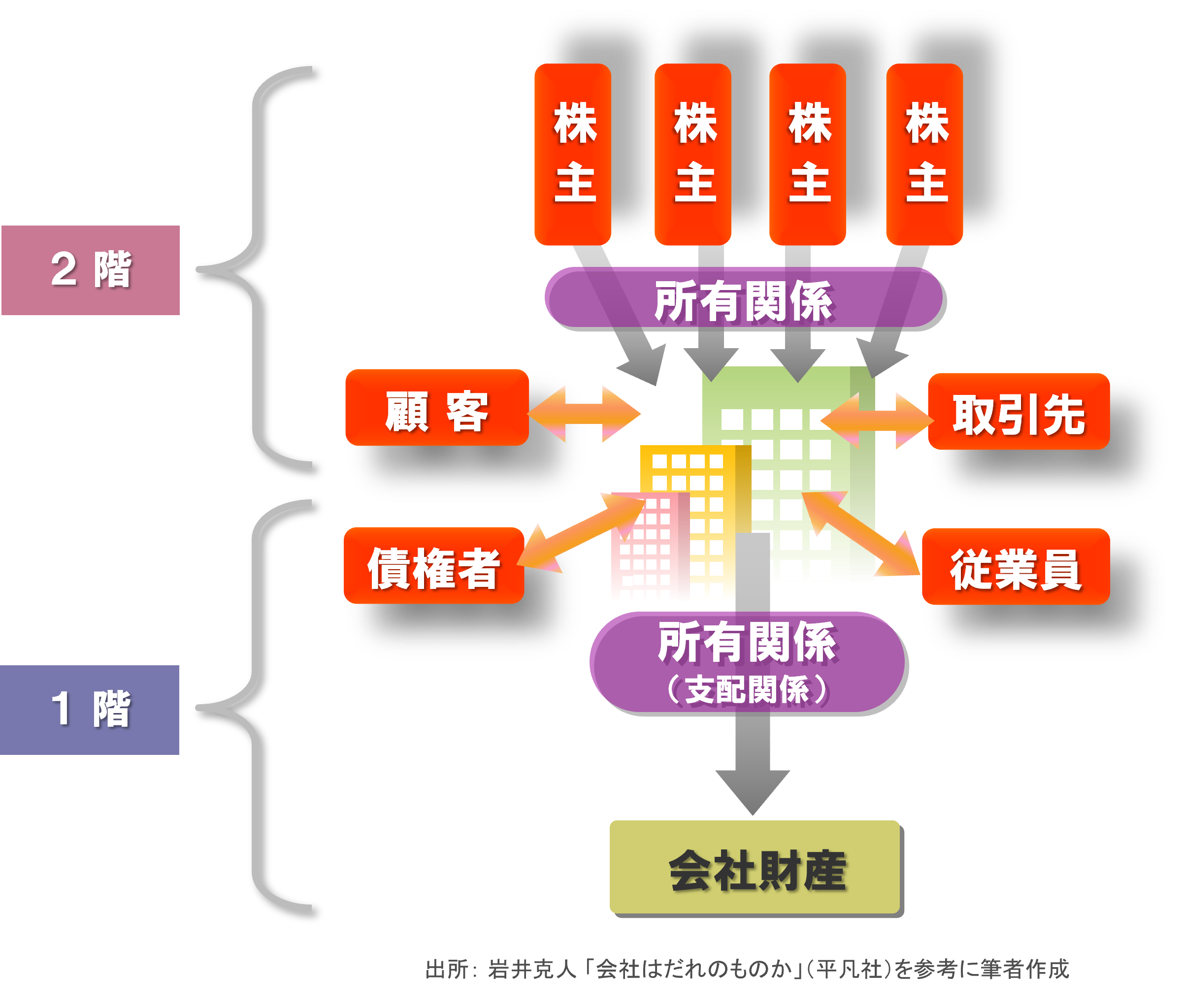

次の図に着眼してください。

会社は株主から見れば、「モノ」です。しかし、会社は、資産というモノを持っている「ヒト(法人)」です。このように、会社をめぐっては、二重の所有関係が見て取れます。

・『2階』に注目すれば、モノとして、株主に所有されています。

・『1階』に着眼すれば、ヒトとして、資産を所有し事業活動を営みます。

したがって、会社は事業主体としてのヒトとして、まわり(ステークホルダー)と適切な協働をして、経営リソースを円滑に調達することが不可欠です。これは、コーポレートガバナンス・コードの第2章にて端的に求められています。

会社は、株主のモノでありつつ、ヒトとして会社資産を所有し、社会(ステークホルダー)とともにビジネスを営んでいます。ゆえに、会社はヒト(法人)として、ステークホルダーとの適切な協働による信頼・支持を獲得してこそ、持続的成長・中長期の企業価値向上が果せます。結果として、所有者である株主への中長期のリターンに報いることができるというわけです。株主本位とステークホルダー重視は、二律背反ではないというわけです。

選ばれ続ける会社であるために

会社は所有者である株主の期待(リターン)に応えるためにも、社会(ステークホルダー)から選ばれることが重要です。時代にふさわしい社会的存在意義(Purpose)を標榜し、社員(就活学生)を含むステークホルダーから選ばれることで、持続的成長・中長期の企業価値向上につながります。サステナビリティで信頼され、「らしさ」で愛着を持たれ、「選ばれ続ける会社」であるための戦略メソッドが、サステナブル・ブランディングです。

ライタープロフィール

細田 悦弘(ホソダ エツヒロ)

公益社団法人日本マーケティング協会「サステナブル・ブランディング講座」講師 / 一般社団法人日本能率協会 主任講師

企業や大学等での講演・研修講師・コンサル・アドバイザーとしても活躍中。

サステナビリティ・ブランディング・コミュニケーション分野において豊富な経験を持ち、理論や実践手法のわかりやすい解説・指導法に定評がある。

※本文著作権は細田悦弘氏に所属します。