「未来の当たり前」に向け、サステナブル・ブランディング 細田悦弘の企業ブランディング 〈第14回〉

ブランディング

2021年上期のヒット商品番付。東の横綱は環境や社会の「サステナブル商品」となりました。コロナ禍も重なり、消費者はこれまでのライフスタイルを見直そうとしており、商品や企業を選ぶ際にサステナビリティを重要な選別基準と考えるようになってきたようです。

「未来への投資」映す消費

2021年の上期(1〜6月)の日経MJヒット商品番付において、環境や社会のサステナビリティ(持続可能性)に対応した「サステナブル商品」が東の横綱となりました。今回の番付では、サステナビリティを重視する商品が目立ち、未来では当たり前になる消費スタイルを感じさせる顔ぶれでした。代表的な事例を紹介します。

コカ・コーラ カスタマーマーケティングは、ラベルのない容器の「コカ・コーラ」を発売。ラベルでブランドロゴを目立たせるのが容器の常識だったが、「ラベルを剥がす手間や分別の手間が省けるので助かる」「プラスチックごみも減らすことにつながる」といった環境に配慮してラベルレスを選ぶ消費者のニーズに対応しています。

「無印良品」を展開する良品計画は、飲料容器をペットボトルからアルミ缶に切り替えました。 アルミ缶はペットボトルに比べ回収ルートが整備されており、ラベルとキャップを分別する必要がなく再利用がしやすいという利点があります。またアルミ缶は遮光性が高く、炭酸ガスが抜けにくいという特長があり、賞味期限も長くなることで廃棄ロス削減にもつながるとのことです。サステナブルな社会に向け、飲料ボトルをリサイクル率が高く循環型資源であるアルミ素材に移行することになりました。

日本製紙クレシアは、トイレットペーパーを「長尺ロール」に切り替えました。1パックあたりの個数が少なくなくなるため、包装や芯などのゴミを減らせます。特に、コロナ禍で在宅の時間が増えているのを踏まえ、トイレットペーパーのロール交換回数を減らすとともに、備蓄もしやすいなど消費者の利便性が高くなります。あわせて、1ロール当たりで通常のものより1.5倍や2倍、3倍の長さの「長持ちロール」に絞ってパッケージをコンパクトにすることで、トラックの積載効率向上が図れます。これにより、トラックドライバー不足に対応するとともに、輸送時のCO2排出量削減や物流コストの低減につながります。

貝印は、世界初のハンドルに紙を使用した脱プラスチック仕様の「紙カミソリ」を発売し、好評を博しました。紙カミソリは、ハンドルに紙、刃体に金属を使用したカミソリで、刃以外はほぼ紙でできています。エコの観点や「いつでも清潔で快適」を提供するという観点から紙素材に着目し商品化され、従来比98%のプラスチック部分を削減するに至りました。丈夫な紙スプーンや牛乳パックから着想を得た耐水性に優れた仕様で、水やお湯に濡れても使用可能です。プラスチック製のカミソリと遜色ないハンドルの持ちやすさや、切れ味にこだわった設計となっています。プラスチックから紙にすることで、薄型パッケージによる持ち運びの利便性やグラフィックの自由度の向上といった、機能性やデザイン性でも訴求度が増しています。

ヒット商品番付とサステナブルブランディング

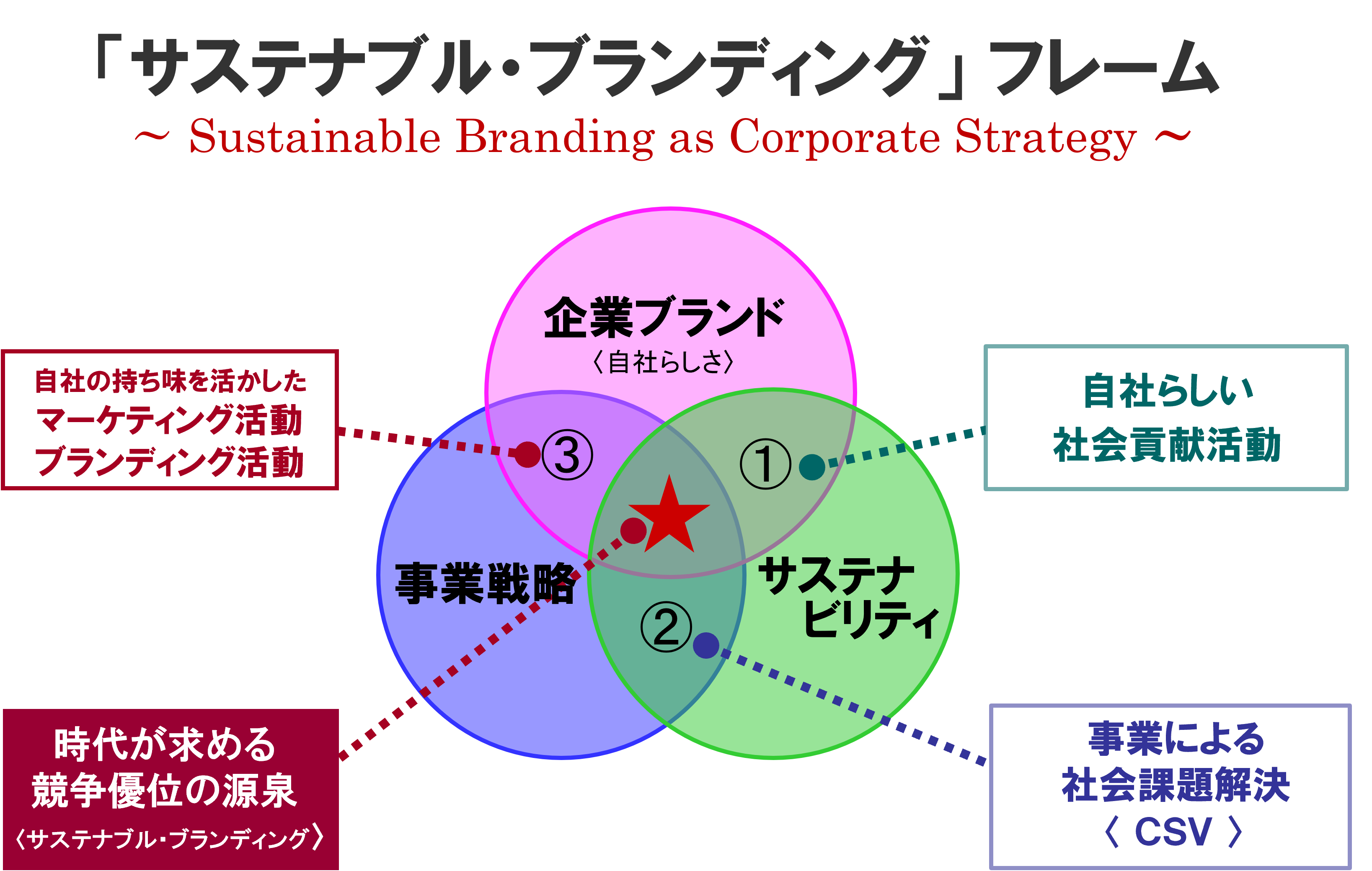

サステナブル・ブランディングとは、ビジネスと社会課題解決を両立させ、『らしさ』で競争優位を創り出す!待望の戦略メソッドです。事業戦略に『サステナブル要素』 を融合し、自社の強みや持ち味を活かした資源を投入し、戦略的に取り組みます。では、私が提唱する「サステナブル・ブランディング」のフレームワーク(3つの輪の図)に基づいて解説します。

青と緑の重なった②のゾーンが、「事業活動」×「サステナビリティ要素」を意味し、CSV(Creating Shared Value:共通価値の創造)と称されるコンセプトです。経済的価値を創出しながら、社会課題を解決することで社会的価値も創出するというアプローチです。とかくサステナビリティは、事業の負荷やコストといったトレード・オフで認識されがちですが、時代の価値観やニーズに応える新たなビジネス機会と捉えれば、『トレード・オン』が成立します。

そこをベースに、「自社らしさ」が触媒になることで「差異化」が実現し競争優位につながります。この3つの輪が重なった、真ん中の「★」こそがサステナブル・ブランディングのポジションであり、時代が求める競争優位の源泉となります。

前述した「ヒット商品番付」の横綱の代表例のように、脈々と培ってきたブランド戦略(③のゾーン)に、サステナビリティ要素(緑の輪)を融合させるのが「サステナブル・ブランディング」のねらいです。最終的に競争力となるのは、他社との「違い」(差異)をつくることです。自社ならではのサステナビリティへの取り組みによって、「★(レッドスター)」を目指しましょう!

サステナブル・ブランディングは、社会からの信頼とリスペクトを獲得することができ、コーポレートブランド・企業価値向上につながります。

ライタープロフィール

細田 悦弘(ホソダ エツヒロ)

公益社団法人日本マーケティング協会「サステナブル・ブランディング講座」講師 / 一般社団法人日本能率協会 主任講師

企業や大学等での講演・研修講師・コンサル・アドバイザーとしても活躍中。

サステナビリティ・ブランディング・コミュニケーション分野において豊富な経験を持ち、理論や実践手法のわかりやすい解説・指導法に定評がある。

※本文著作権は細田悦弘氏に所属します。